他们的事迹,是家国的永恒记忆

文 大连新闻传媒集团记者徐婷 图 受访单位提供

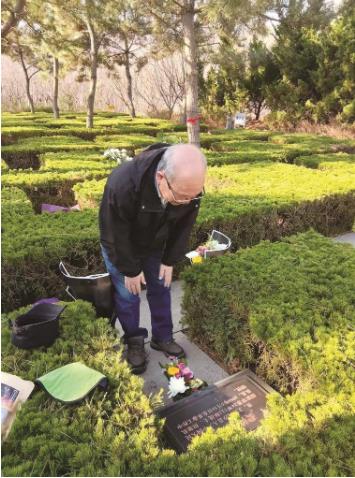

4月3日,大连市烈士陵园春意渐浓,76岁的上海老人龚前进手捧鲜花,颤抖着抚摸墓碑上“龚林生烈士”的字样。这是他时隔六年再次踏上这片土地,也是父亲牺牲70年后,父子“相聚”的第二个春天。

时间回溯至2019年4月,家中泛黄的信件成为龚前进跨越千里的动力。在旅顺“八一”烈士陵园初寻未果,工作人员辗转联系到大连市烈士陵园。当听到龚林生烈士在此安葬时,龚老先生抑制不住激动,立马赶了过来,在墓前泪眼婆娑,这是几十年来第一次与父亲“相见”。父亲离家参军时,他才刚满周岁,在襁褓中的啼哭声,也未能留住那个挺拔的背影。长大后,姑姑家中珍藏的老照片,成了他对父亲唯一的记忆。

据家属介绍,龚林生1927年生于上海浦东,青年时入城学徒,因思想进步被选为镇长。1950年,朝鲜战火燃至鸭绿江畔。1951年,在上海征兵,龚林生自告奋勇报名参军。妻子得知后,并不同意他的决定。当时上海刚解放,百姓的生活十分艰苦,妻子希望他留在家乡,以维持一家生计。可是他执意要保家卫国,决意参军。最终他与妻子在法庭签下离婚协议,将襁褓中的孩子托付给了亲人。1951年4月入朝作战,在24军211师担任担架员,1952年11月战地火线入团。同年负伤后转至大连治疗,但终因腰部与面部重伤,于1955年5月10日牺牲。

“爸爸,六年了,我来看您了……”今年,龚前进第二次来烈士陵园,他轻抚冰凉的碑石,讲述着姑姑姑父抚养自己长大的往事。墓园松柏静默,见证着跨越世纪的父子对话。因其长居国外,又有各种情况所困,时隔六年才再次来到陵园祭奠。虽未亲至,但每年清明节,他总能收到陵园工作人员发的代祭扫视频,对此,他深表感谢。

从襁褓到古稀,70余年的等待化作墓前一束鲜花。当人群散去,龚前进仍久久伫立,手中攥着父亲参军时的旧照。照片上的青年目光坚毅,正与他此刻凝视墓碑的眼神重叠——那是血脉中传承的使命,更是刻入家国的永恒记忆。

安业民:烈火中永生的“海岸青松”

文 大连新闻传媒集团记者徐婷

图 受访单位提供

本报讯 安业民,1937年出生于辽宁开原。1957年,20岁的安业民应征入伍并被分配到旅顺口海军一个海岸炮兵连当战士。入伍后,安业民认真学习、刻苦训练,努力提高军事技术,即使在生病时也坚持操练,先后任电话兵、运药手和瞄准手。

转年夏天,由于战备需要,安业民所在海岸炮兵连被调防到福建前线。在紧张的战前训练之余,安业民在日记中写道:“我要永远战斗在海岸上,它是我生死不可分离的土地。革命先烈的震动人心的英雄事迹,是我军宝贵的财产。我一定要向他们学习,立场坚定,像海边的青松。让党考验我,不管暴风雨多大,也吹不坏、浸不倒共产主义战士的信心。”这成为了他最后的信念。

1958年8月23日,安业民所在部队向金门岛开始炮击。战斗中,安业民的炮位右后方存放的一堆药包被弹片打中,迸发出强烈刺眼的火焰,火炮受到大火威胁。在此紧急关头,安业民飞速转动方向盘,直到炮身转到隐蔽位置,他才带着一身烈火冲出炮位。

他的眉毛、头发被烧光,耳朵、眼睛、鼻子严重烧伤,海魂衫和皮肉粘到了一起。这时上级下达了继续战斗的命令,战友过来接替他,他说:“不,我能完成任务!”抢先奔向炮位,双手转动方向盘,迅速、准确地把一发发炮弹射向敌舰。他忍着剧痛,坚持战斗了40分钟,直到战斗胜利结束被送进医院。住院中,他请护士代笔为其写了入党申请书,并盼望重返前线。但因伤势过重,抢救无效,于同年9月9日光荣牺牲,时年20岁。

安业民牺牲后,海军党委追认他为中共党员并追记一等功,共青团辽宁省委授予安业民“模范团员”称号,在全国开展向共产主义战士安业民学习活动,朱德委员长为其题词:“共产主义战士安业民永垂不朽!”